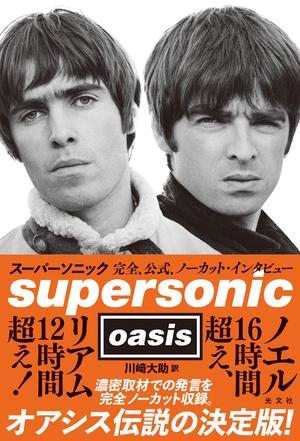

『リアム・ギャラガー:ライブ・アット・ネブワース 2022』公式インタビュー集『スーパーソニック ~完全、公式、ノーカット・インタビュー』とのコラボ企画開始!

ついに公開まであと3日と迫った『リアム・ギャラガー:ライブ・アット・ネブワース 2022』。

本日より、光文社より好評販売中の『スーパーソニック ~完全、公式、ノーカット・インタビュー』とのコラボ企画を開始いたします!

英ロックバンド・オアシス唯一の公式インタビュー書籍『スーパーソニック 完全、公式、ノーカット・インタビュー』発売中!

— 【公式】Oasis翻訳本『スーパーソニック』 (@Oasisbook2025) July 31, 2025

ノエル・ギャラガーとリアム・ギャラガーのギャラガー兄弟を中心に、oasisの成り上がりを徹底取材。オアシス伝説の決定版! pic.twitter.com/VNY0g8Avll

光文社新書のnoteには、本日より10日間連続で翻訳者・川﨑大助さんによる本作の楽曲解説コラムを、本サイトには『スーパーソニック ~完全、公式、ノーカット・インタビュー』の訳者解説を特別に掲載いたします。ぜひ、ご覧ください!

『スーパーソニック~完全、公式、ノーカット・インタビュー~』訳者解説

「時代を象徴する」事件各種について、語りまくり

本書はオアシスのインタヴュー集『SUPERSONIC: The Complete, Authorised and Uncut Interviews』(2021年)の邦訳版となる。歴史的なネブワース公演の20周年を記念して16年に公開されたドキュメンタリー映画『オアシス:スーパーソニック』の製作過程にて収集された膨大なインタヴュー素材から「ノーカットで」発言を収録した書籍として、イギリスにて刊行された。映画をご覧になったかたなら一目瞭然、本書の「物量」と比較するならば、あちらはかなり刈り込まれた「あらすじ」というか、要点だけが映像化されたものだったことがおわかりいただけるはずだ。まさに「とてつもない」量の、そして重要な証言が満載のしゃべくりまくりが、本書のなかには詰まっている。

編者のサイモン・ハルフォンは『オアシス:スーパーソニック』のプロデューサーのひとりであり、グラフィック・デザイナーとして、あるいは友人としての立場から、長年オアシスに関わってきた人物だ。だからというべきか、本書にはちょっとびっくりしてしまうような発言、「そこまで言うの?」というエピソードが、すごく多い。成功したロック・バンドのオーラル・バイオグラフィー本なのに、取り繕っているところが皆無に近い。普通はここまで破天荒なものには、ならない(もっと「ありがたげ」な、当たり障りないものに終始することが多い)。この点で本書は、きわめてユニークな一冊だと言えるだろう。そのせいで、音楽本の範疇を超えた読み味を僕は得た。ひとつの時代を象徴する巨大な文化的事象について「当事者たちに語らせた」秀逸なるノンフィクション本と呼ぶべきものこそが、本書の正体だ。しかもその内容が、めったやたらに「面白い」。

なぜならば、まずもって「喋ってる人たち」の話が、面白すぎるからだ。みなさんよくご存じの、ノエル・ギャラガーの放言芸、リアムの暴言およびツッパリ芸、ボーンヘッドのギャグも忘れてはいけない......と、各人各様に「これでもか」と言いまくる様は、まさに圧巻のひとこと。訳してる途中で、幾度僕は吹き出したことか。また同時に、胸に迫る、話者の裸の魂が剥き出しになったような心情吐露が垣間見られる箇所も、多々あった。平たく言って「すごいインタヴュー集だ」と評するほかない。これは編者の特異な立ち位置ゆえ、実現できたものなのだろう。彼らの喋りは、決してジャーナリストを前にしてできる種類のものではないと思うからだ。まるで─そうですね、オアシスのメンバーや関係者のそれぞれに、パブでしこたま飲みながら好き放題に語ってもらったみたいな。そんな「生き生きとした」語り、ガードが低く自由奔放な発言が、てんこ盛りとなっている。

なぜにここまで「ファック」が多いのか

だからそのせいで─というか、ここのところは翻訳者からの「おことわり」でもあるのだが─本書の記述には、ことのほか「ファック」が多い。「ファッキン」も、多い。卑語がつらいかたには大変申し訳ないのだが、しかしこれは僕のせいではない。原文におけるFuckとFuckingをそのままカタカナ書きしたものだからだ。最初はそれぞれの箇所で意味をとらえて日本語化していたのだが、途中で方向性を変え、いちから全部書き直し、そしてこうなった。「Fuckマシマシ」に、なった。

なぜそうしたかということを、説明したい。そもそものFuckとは、現代英語において性行為そのものを指す下品な言葉だ。小学生が口にしたならば先生に怒られ、教会で口にしたなら神父や牧師やシスターにたしなめられる─そんな語がFuckなのだが、日常口語(スラング)では、これがいろんな意味に化ける。日本語にすると「クソ」とか「すげえ」とか「まいったな」とかいった意味ほかで使用されるのだが、もちろんこれは全部「下品」な物言いで、アメリカならばラッパーがFワードを多用するイメージだ。そこでオアシスなのだが......まあ、どう考えても僕には「へたなラッパー以上に」Fuck率が異様に高い人たちだとしか思えない。とくにもちろん、ギャラガー兄弟が。

彼らはまるで、呼吸するようにFuckと言う。それで代用できる意味を述べるときには「全部Fuckにする」かのような喋りなのだ。なにかとFuck言いまくり、なにもかもにFuckをくっつけ、「ありとあらゆる場合に」口にするので、頻度が大変なことになっていた。それを意味に沿って訳し分けてしまうと、原文の(つまり、彼らの口調の)最大特徴が消えてしまうことに、作業中に僕は気がついた。訳し分けると、日本語上でなんだか急にボキャブラリーが多い人に化けてしまう。それは誰なんだよ! 「Fuckなしのギャラガー兄弟」というのは、あってはならないのではないか?─と僕は悩んだ。とくにリアムなど(あれは絶対に意図的に)ひとつのセンテンスに何個Fuckが入れられるか挑戦しているかのような、むちゃくちゃな話しかたをしているときがあるので......そこで僕は腹をくくって「原文のFuckは、できるかぎり『ファック』と書く」という一大方針を採用した。なのでまあ、ものすごい数のそれが原書にあったのだが、ほぼ同数を訳文のなかに落とし込んでいる。かつてタランティーノ作品、とくに『パルプ・フィクション』などで「劇中でいったい何回Fuckと発言したか」なんて話題があったが、本書もそれに匹敵するものであることは間違いない。いくつあるか、気になるかたはぜひ数えてみてほしい!

そのほか、イギリスでも「北部の人が使う」言い回しや、おもにマンチェスター人に特徴的なそれなど、スラング全般とともに本文中の訳註にて折に触れて解説した。僕も勉強になった。Piss(しょんべん)やTits(おっぱい)を使用したスラングが、これほどまでにも多様に普通に会話内にあり得ることも、彼らの語りから学ばせてもらった......。

ノエルが明かした「歌の秘密」

と、そんな口調で語られる「ストーリー」が、これまたすごい。それはすなわち、彼らの「体験」が、すさまじいものだったからだ。オアシスの成功は、こちらもみなさんご存じのとおり。90年代に登場した彼らは、レコードの売り上げ、コンサート動員数、ポピュラリティ......そのいずれも「ビートルズ以来」とよく言われる、英ロック史上に燦然と輝くべき大成功を、驚くべき短期間に成し遂げた。そんなバンドの「顔」であるノエルとリアムの幼少期からデビューに至るまでの足取り、そしてその成功曲線の頂点と呼ぶべき「ネブワースでの巨大コンサート」に至るまでの歴史が、メンバーはもとより、関係者やギャラガー家の面々(母ペギー、長兄ポール)などの口から証言されていく。

たとえば、あのデビュー作『ディフィニトリィ・メイビー』が難産だったのは有名な話だが、その苦闘の過程が(笑いを忘れずに交えながら)逐一開陳されていく─といった「見せ場」が、本書には満載となっているのだ。今日、同作のデラックス・エディションなどで「ボツになった」ヴァージョンがボーナス・トラックとして収録されているので、それらを聴きながら読むと、より臨場感が増してお楽しみいただけるかと思う(というか、僕はそのようにしながら、該当の箇所を訳した)。各種の「喧嘩伝説」「出禁伝説」も詳細に縷々語られている。ここらへんの、まあ誰も深刻な怪我しなくてよかったですよね......といったワイルドなエピソードも「いっぱい」ある。「ブラーとの対決(?)」話も、「おれらはブリットポップなんかじゃない」宣言も(とても説得力ある形で)ある。

そして特筆したいのが、「映画になかった、本書のみの大特典」とも言えるパートの存在だ。オアシス・ナンバーが「なぜあれほどまでに魅力的なのか」本人たちの発言から解き明かされていく、というスリリングな部分がそれだ。ノエルが幾度かに分けて語る「ソングライティングの方法論」が、わかりやすくてとてもいい。さらに「歌は誰のものか」論も、じつに素晴らしい。

「人々があの歌を、並外れたものにしたんだよ。おれがみんなに言えるのは『おれはただ書いただけだ。あの曲におけるおれの役割は、最小限のものだ』ってこと」(第五十一章より)

これが、オアシスなのだ。この考えかたが、あれらの歴史的名曲群につながっていったのだ。そしてノエルのこの言葉が「たんなる綺麗事じゃない」ことも、本書のなかで能弁に語られている。あまりにも凄惨な、兄弟の幼年時代、少年時代にその根っ子があったことも。つまりギャラガー兄弟の「影」の部分だ。そこもしっかりと収録されているところにこそ、本書の真価がある。

ギャラガー兄弟の「影」の本質は、誰のなかにもある

父トミー・ギャラガーによる家庭内暴力は、有名な話だ。これが子供時代のノエルとリアムにどう影響したのか、本書のなかで、それぞれの肉声で語られている。この話題は、ときに「英労働者階級の、どちらかというと貧困な家庭」におけるものだ、と突き放して言及されることも多い。だがしかし、本書を読んだあとでそんなふうに考える人は、ほとんどいないのではないか。僕はこう思った。「これはまるで、自分の子供時代みたいじゃないか」と。

僕はギャラガー兄弟のような生育環境ではなかった。しかし彼らが抱える「絶望」の質は、自分なりによく見知っている。それは、どんな絶望か?─たとえば「希望がない」ことは、かなり絶望に近い。未来がない感じだ。なにやったって、どうせ「自分の人生なんて、たかが知れている」と子供時代に決め込んでしまうこと。「人生なんてそんなものだ」と、まるでわかりきったかのように思い込んでしまうこと─もし、そうなってしまったら。そんなふうに、考えてしまったら。その子供の人生がその先いかに長かろうが、すでに結果も過程も見えているんだったら、ただの平坦な時間の無意味な積み重ねでしかない。どんなに居心地が悪かろうが、逆によかろうが、ひたすらそれは、牢獄のなかで座り込んでいるにも等しい......。

これを読んでいるあなたが、もし両親のことが大好きな人だったら、きっと以下の部分に共感できないだろう。しかし共感してくれる人がいるはずだと信じて、僕は書く。 多かれ少なかれ─あるいは形は違えども─幼き日のギャラガー兄弟のような、トラウマを抱え込まざるを得ない境遇にいた年少者が、ときに前述のように「悪い形で人生を規定してしまう」決定的な要素となるのが、こんな考えだ。

「どうせ自分にも、親みたいな人生しかないんだろうな」

これは、諦念だ。「あきらめ」なのだ。自分に「固有」のはずの、人生という貴重な時間に「あって然るべき」あらゆる可能性の芽を放棄してしまうような行為の、入り口となるものだ。つまり絶望の培養地だ。とくに親と折り合いが悪ければ悪いほど、より一層、絶望の深度はいや増していくことになる。「大嫌いなあいつ」と、さして変わらない人生しかないに決まっている、と思い込むほかない年少者とは、正しく悲劇的な存在だ。

こうした種類の「絶望」は、なにも英労働者階級だけが抱えるものではない。誰の人生にも生じ得る。「未来への希望がない」ことは、精神への毒なのだ。緩慢にしか効かないかもしれないが、しかし確実に、その人格の最も重要な部分を蝕んでいく。そして「刹那の衝動や快楽に生きる」けだものじみた存在へと、容易に人を変えてしまう。

ノエルとリアムの少年時代のやんちゃ話は、面白い。面白おかしく、語られてはいる。しかしそこにあるものの真実は、絶望を当たり前に受け入れている、運命の酷薄さにただのひとことも返す方法すら思い付けない、この上なく痛ましい少年たちの姿にほかならない。見逃さないでほしいのだが、本書のなかで幼年時代について語っている2人、ノエルとリアムの発言のどこにも、当時の自分たちが抱いていた「将来の夢」や「なりたいもの」の話題なんて、ひとかけらもない!ことだ。向学心はおろか、向上心もない。「なりたいものなんてない。親と同じように生きて死ぬだけ」─これが絶望でなくて、なんなのか。そして、まぎれもなくこの点で、僕は彼らと「同じ」だった。

そしてギャラガー兄弟は、まさにその「運命」に対して、心の底では深く怒っていた。リアムが「間違いなく、おれは人生について怒っていたんだと思う」(第二十八章)と語っているのは、この時点の昨日や今日に抱えた「怒り」を指しているわけではない。その根源的な「怒り」については、ノエルも異口同音に述べている(第五十二章)。しかし─彼らは怒りを「そのまんま」吐き出すことはしない。そこからオアシスの「必殺技」が生まれることになるのだ。

絶望の地点から「まったく無根拠な希望」のみを抽出する

ノエルいわく、自らの実体験は、歌詞のなかにどこかしら反映されてはいる。しかし、あからさまなものではない、そうだ。というか(みなさんよくご存じのとおり)全体的には抽象的な歌となるのがオアシス・ナンバーの特徴だ。一行一行は、まさに魂焦がして大合唱するにふさわしい名文句、ド演歌もかくやというエモーションに満ちたフレーズが決まりまくり─なのだが、しかし「では全体的には、具体的になにを言っているのか」というと、あらかじめ「よくわからないように」作られているのが特徴だ。つまり、ストレートな心情吐露の歌、などではない。かといって、最大公約数の快楽に奉仕することのみを目的化したかのような「当たり障りのない」歌なんかでは、全然ない。

たとえば、彼らの代表曲の代表的なフレーズを見てみよう。

「こう言う奴もいるかもな。いつかおれら、もっと明るい日を見つけられるって」(「サム・マイト・セイ」筆者訳)

「たぶんおれ、呼吸したいだけ/たぶんおれ、信じてないだけ/たぶん、あんたもおんなじかもな/おれら、あいつらには決して見えないもの見てる/あんたとおれは永遠に生きていくんだ」(「リヴ・フォーエヴァー」同)

どちらも表面的には、まぎれもなく「わかりやすい」語句しかない詞だ。しかしたしかに「言われてみれば」ありとあらゆる思索を、個人的な思い出や痛みを、どれほど多くその裏に含んでいてもおかしくはない、とも感じさせられるような「洗練」がここにはある。シンプルだが(ときに「ぞんざい」ですらあるのだが)それは「削ぎ落とし」の結果そうなったのだ、と見ることは可能だろう。これがノエルの「美学」なのだ。

こうした作詞術と子供時代の体験の関係性について、直接的なそれをノエルは否定している。

「子供時代のあれやこれやなんかが影響与えることなんてないんだよ。だってその重みって、一生背負っていくものだからさ。おれはずっと、ずっと前にその重圧からは解放された」(第二十九章)。

もうおわかりだろう。つまり、なんと「たったひとりで」あるいは「兄弟それぞれに」胸の奥深くに、運命によって刻印された「痛み」を抱え込み、一生涯それを抑え込み、怒りを渦巻かせながらも、しかし直接的に吐き出す「わけではない」─もっともっと、ずっとポジティヴな方法で、他者にとって有益なものとして「世に解き放つ」やりかたを、彼らは発見した。つまりこれこそが「オアシスのロックンロール」なのだ。

どこの誰だかわからない、神様みたいなものから押し付けられた「運命」には、そもそもそれが押し付けられたものだというだけで、「絶望」するに十分に値する。しかし面倒なのは、とくにノエルの発言内に顕著なように、肉親というのは、なかなかシンプルな憎しみの対象とはなりづらいところがある。彼にとっての「音楽との出会い」や、「労働者としての矜持」の重要な部分は、父から得たものが多くあったという。その者が、ときに幼き自分に暴力を振るったのだ。つまり「愛憎入り混じった」感情を、子供側は抱え込まされることになる─そんな「出口のない」状況の、だが外郭のどこか一箇所に、風穴ぐらいは開けることができるかもしれない─それこそが、彼らにとってのロックだった。

だから当然の話、最初っからギャラガー兄弟は「人生を全部賭けて」バンドを、ロックをやっている。それまでの段階で「人生の全部を見通したつもりになって」絶望していたのだから、当然だ。こうした基礎構造があるがゆえ、オアシスの音楽は英労働者階級どころか、地球じゅうのありとあらゆる文化圏で「人の心を打つ」のだということが、各人の発言から浮かび上がってくるのが、本書なのだ。

ビートルズ伝来の「狂おしい」ロックンロール

たぎる熱情。焼け付く激情。そして「狂おしい」渇望─そうした言葉を、いつも僕はオアシスの音楽から連想する。僕が言うこの「狂おしさ」について、ノエルは「Rage」という言葉を使って説明している。Rageは「激しい怒り」と訳されることが多いが、彼の場合は、加えて「激情」にも近いニュアンスでよくこれを用いている。

「オアシスの音楽には、激烈な怒りがある。(中略)でも本当は、喜びについて激昂することだってできるんだ」(第五十二章)

狂おしいまでの「想い」が、激しくあふれ出す─しかも、あくまでも「ポジティヴ」に。つまりそれは「希望」の音楽だということだ。まったく無根拠に、どれほど現実が八方塞がりだろうが、一切消えることのない「希望」こそが、オアシスの音楽の核心には満ち満ちている。そして、じつはこれこそが「ビートルズにも通じる」点なのだ。

ビートルズとオアシスを同列に見ることは、厳密にはいろいろな意味で無理がある。ビートルズの音楽的多彩さや巧みさがオアシスにないことは言うまでもないが、それ以外にも各種「及ばない」ことは、火を見るよりも明らかだろう。だがしかし、こと「狂おしさ」の一点においては、じつは「オアシスこそが」ビートルズの正統な後継者であり、同列に語られるべき存在であると、僕は考えている。オアシス・ナンバーにおける「大合唱したくなる」ような、魂が震えるようなあの感じは、じつはビートルズの曲のあらゆるところに内蔵されている。例を挙げるときりがないのだが、たとえば「ノー・リプライ」の「I saw the light」「I nearly died」「No reply」の繰り返しのところや、「If I were you~」から始まる下りなどが、典型的にそうだ。「涙の乗車券」にも「君はいずこへ(I'm Looking Through you)」あたりにも、そんな波動は濃厚だ。「イン・マイ・ライフ」など、じつは「ソフト版・具象系歌詞のオアシス」みたいだと言えるかもしれない。そして、歌へのこの「狂おしさ」の注入というのは、ないバンドには、ないのだ。たとえば、ビートルズと同時期より活動しているローリング・ストーンズには、とくにない。

ブルース音楽の真摯な学徒という一面が、ストーンズにはある。だからその回路によって、激情も悲嘆も自らの音楽性のなかに引き込んでは、いる。しかし「ビートルズのような」狂おしさは、ほとんど見受けられない。じつはこの点は、フーも同じだ。キンクスにも、とくにない。どのバンドも名曲は無数にあり、ロック史に燦然と輝く偉人集団ではあるのだが─こと「オアシスが全開にしたような」狂おしい渇望、止めようもないRageという点では、意外にも淡白なのだ。ただ「ビートルズだけが」とにもかくにも、もう地下水脈のように「それ」が渦巻いていたのだ。ありとあらゆる楽曲のなかで。 あるいは、セックス・ピストルズにもほぼ同様の「狂おしさの渦巻き」はあった。とくにジョニー・ロットンのヴォーカルに、あった。ただ彼らの場合は、ほとんどそれを直接的な「憎悪にもとづく」罵倒やらイヤミやらとして展開していたので、オアシスのようなポジティヴィティは絶無だったのだが(というかマイナスだったのだが)、しかしノエルもリアムも、本書のなかでピストルズの名を頻繁に口にしている点を見逃してはならない。

という具合になってくると、あたかもノエルが主張する「アイルランド人だからオアシスは成功した」という説につながってしまうのだが......しかし僕はアイルランド人ではないので、それを首肯するだけで話を終えるわけにはいかない。だから言い換えよう。

言うなれば、オアシスの音楽には─彼らに「つながっていった」ロックの系譜のなかには─「生への執着」が顕著に見られるのだ、と。なにがあっても「生きていくんだ」ということ。ヴァイタルで、ポジティヴなのだ。まだ死んではいないんだったら「その一点だけで」なんか絶対に希望はあるに違いないんだ、と思い込むときの気分......そんな瞬間の、この上ないサウンドトラックになり得るものこそが「この系統の」ロックンロールなのだ。だからオアシスの音楽とは、聴く人それぞれの自分自身および愛する人の「生命」への応援歌であり、それをあたかもフットボール・スタジアムを揺らすアンセムのごとき「ラウドさ」でもって解き放っていくものに、ほかならない。だから彼らの成功によって、英ロックのみならず、かの地のポップ・シーン全般が根本的に、不可逆的な変化を遂げた。アデルの大成功すら「オアシス効果」の遠い結実だと僕は考えている。「魂に効く、いい歌」の大国へと変化していった。つまりビートルズが一度大輪の花を咲かせたそれを、あくまでも「愚直に」掘り起こし、そして一部分のみを拡大鏡で持ち上げてみせたような音楽が、オアシスの名曲の数々であったことは間違いない。

そう、愚直にして純情。どん底から「てっぺん」を目指す。頼りになるのは、血を分けた兄弟仁義(しかしそのせいで、喧嘩も絶えず)─まるで日本の少年マンガのヒーロー・ストーリーみたいじゃないか。こんなサクセス譚が、いま自分が生きている世に存在していることを、大袈裟ではなく天をあおいで、僕は感謝したくなる。だってかなり、最高じゃないか?

「最低な気分ってのが、どういうものかよく知っている。そして、忘れたことはない」なんて言ってても不思議じゃないような「兄弟」が、あろうことか、なんともポジティヴきわまりない歌によって世界の人々を魅了するなんて。ほんとに、夢みたいな話だ。

聖遺物を「受け渡す」神話の登場人物たちのごとく

最後に、編者について触れておきたい。グラフィック・デザイナーとしてのサイモン・ハルフォンは、オアシス4枚目のアルバム『スタンディング・オン・ザ・ショルダー・オブ・ジャイアンツ』(2000年)以降の諸作を手掛けている。そのほかジョージ・マイケルらビッグ・アーティストの名作や、ブルーノートのコンピレーション盤など誰もが知る作品の数々をデザインした、知る人ぞ知る名匠だ。しかし僕としては、特筆したいのが「ポール・ウェラー系」の諸作だ。とくにこの系統において、僕は個人的にハルフォンの作品には─かれこれ40年以上前から、かなり深く親しんでいる。

83年、つまり最終期のジャムのカヴァー・デザインをハルフォンは手掛けた。そこからポール・ウェラーとの縁が生まれ、近年に至るまでその関係は続いているのだが、なんと言っても、ウェラーの一大転機、ジャムを電撃解散したあとのスタイル・カウンシルの諸作および(短命に終わってしまったのだが)ウェラーによるインディー・レーベル「レスポンド・レコード」のデザインを、ハルフォンはやりまくっていたのだ。60年代調の、ジャズやソウルの影響下にある彼のデザインは、まさにウェラーが掲げた理想を具現化したものだったはずだ。

当時の僕は10代で、アルバイトで資金を得ては、とにかくそれら全部を買いまくっていた。僕はノエルよりすこし歳上、長兄ポールと同じ歳だ。だからまさしく彼らと同様に、ジャムにもウェラーの活動全般にも、そしてもちろんあれら一連のスリーヴ・デザインのタッチにも、少年期に著しく巨大な影響を受けている。だからとくにノエルと編者のあいだに育まれた友情には、まるで自分のことのように(?)なにやら温かくも喜ばしいものを感じた。また本書終盤に登場してくるジャーナリスト、パオロ・ヒューイットも「ウェラー系」の人物だ。初期スタイル・カウンシル作品のジャケット裏にて、クールな詩や短文をキメていたあの「カプチーノ・キッド」の正体こそが彼だったのだから、つまりどうあっても自分には「足を向けて寝るわけにはいかない」先輩たちがここに集い、オアシスのために一肌脱いでいるという図式なのだから─そこの片隅に関わることができたことについて、とても光栄に思っている。だから自分が役割を果たすことができて、本書があなたとオアシス、そしてオアシスが「属する」ロック宇宙とのいい接点のひとつとして機能したならば、訳者としてそれ以上に嬉しいことはない。

リアムがよく言う「聖書みたいだぜ(Biblical)」じゃないが、本書はその物量のせいか、ある種神話的な物語のようにも僕には感じられた。始まりも終わりも判然としない、巨大なるストーリーの一部が、ここにはあるのかもしれない。

だからたとえば、まるで(本人が言った冗談のように)オビ=ワンのようにノエルを導くのがジョニー・マーだとするならば、さしずめポール・ウェラーは(渋面の?)ハン・ソロなのかもしれない。しかしルーク役はリアムのほうが似合う気がするから、ノエルは─チューバッカ?(なわけはない)。

なにかとてつもなく大きなものに導かれながら、ロックンロールという銀河を舞台にして展開された、空前絶後の大冒険が「口述で」描破されているのが本書なのだ。もっとも、こっちは(ワープ航法みたいな)「ハイパードライヴ」ではなく、あくまでも「音速」ぐらいで、意外に実直に虚空を行っている、のだが─そして再結成が実現した本年、ここからもまた、彼らの「ストーリー」が続いていくことが指し示された。兄弟と仲間たちの今後に期待しつつ(そして、あまり派手な喧嘩はしないよう祈りながら)筆を置きたい。

2025年4月17日 東京にて

◆スーパーソニック~完全、公式、ノーカット・インタビュー~

著者:oasis

編者:サイモン・ハルフォン

訳者:川﨑 大助

出版日:2025年6月30日(月)

定価:3,960円(税込)

詳細:https://books.kobunsha.com/book/b10137305.html